Ist ein kleines Wort. Irgendwie unterbewertet als die kleine Schwester vom großen Glück. Es hat wenig Energie dieses Wort, vermeintlich, versprüht keine Funken, es lodert nicht. Kein Feuerwerk, kein Freudentanz. Am Boden, zurückgenommen, als wäre es das Mindeste. Klingt fast wie unbedeutend, wie eine Hürde, die man mit einem kleinen Schritte nimmt. Och ja, ganz gut, bin zufrieden. Das hat den Esprit von beigefarbenen Badfliesen.

Wie komme ich darauf?

Es war heute Abend Thema in der Yogastunde. Anfangs sitzen wir dort und es ist so eine Art Theorie. Es geht um die Grundfesten des Yogas, die zentrale Ausrichtung, das Wesen, die Dinge im Hintergrund. An dieser Stelle muss ich zugeben, dass ich da meist sehr durchlässig zuhöre. Nennen wir es entspannt unangestrengt, weil ich vom Tag noch so viel im Kopf habe, dass mein Kopf nicht unbedingt nach weiteren Infos giert.

Heute Abend aber war Zufriedenheit das Thema. Im yogaphilosophischen Kontext ist das irgendwie die Nummer 1 unter Punkt 2. Da gibt es dann noch Namen für, die ich mir nicht merken kann. Irgendwas mit S, das indisch klingt. Oder Sanskrit? Herrje. Saskia war es nicht. Egal.

Mir genügte das deutsche Wort. Zufrieden. Da steckt Frieden drin. Wozu das zu, habe ich mich gefragt. Man ist zufrieden, wenn man Frieden mit sich schließt. The opposite (gestern begann der Englischkurs in der Agentur mit simple past) ist unzufrieden. Ein un plus ein zu davor. Unfrieden. Stiften. In sich selbst.

Habe ich euch einmal von meiner These erzählt, dass man sich fast alles Leid selbst zufügt? Die Verletzungen, die man anderen zuschreibt, den Schuldigen des Umfelds, die man sich meist selbst geritzt hat. Weil man Worte wie Messer empfunden hat. Taten interpretiert und auf sich bezogen. Weil es einfacher ist, wenn man es nicht selbst war. Die anderen, das ist immer einfacher. Huch, ein weites Feld. Vom Wege abgekommen, wieder einmal. Nein, Annegret, heute wahre ich Stringenz.

Zufriedenheit sollte durch die Yogastunde führen. Ab und an fiel das Wort zur Erinnerung. Ich brauchte nicht erinnert werden, weil es seit geraumer Zeit Thema ist. Für mich bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass Glück ein Moment ist und oft eine unhaltbare Behauptung. Es ist flüssig. Feiner Sand, der durch die Finger rutscht. Nicht aufzuhalten und schon futsch.

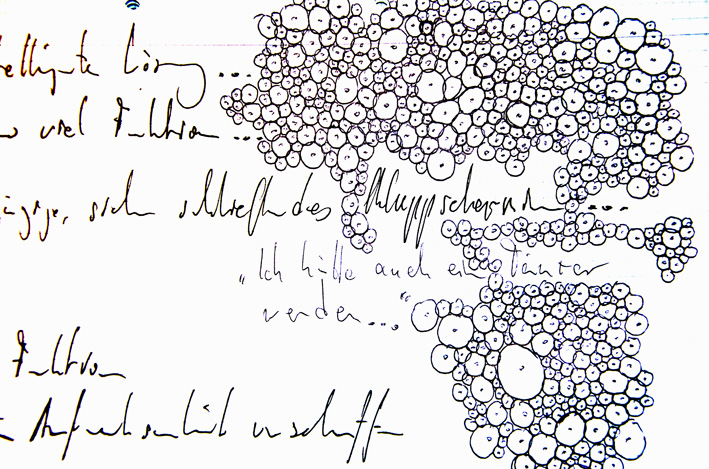

Zufriedenheit dagegen ist ein Stein, der bleibt. Ruhig und rund. Man kann ihn nah bei sich halten, oder vergessen, um sich auf die Suche nach dem Glück zu machen. Die Sache mit der Taube auf dem Dach und dem Spatz in der Hand. Vermeintlich. Die Zufriedenheit verstaubt, gerät in unverdiente Vergessenheit und bald schon ist das Geschrei groß. So unzufrieden mit all dem Unerreichten.

Zufriedenheit ist die Bereitschaft auf das zu schauen, was da ist. Oh Mann, die meisten von uns haben genug. Nicht Geld, das auch, aber all das. Menschen, Freunde, Möglichkeiten. Und einen schönen Geist in sich, der jederzeit bereit ist, Geschenke zu verteilen. In unterschiedlichster Form. Das gute Gefühl, die Stimmigkeit, das Einssein.

Es ist die Messlatte des Lebens, die bestimmt. Wie hoch muss ich springen? Ein gutes Pferd nur so hoch, wie es muss. Wer gibt das vor? Gesellschaft, Nachbarn, Werbung, Umstände, Politik? Nun, nicht wirklich. Der gute Kant. Die Aufklärung. Der Ausgang des Menschen aus seiner. Ach, 1.000x zitiert, als gäbe es sonst nichts zu sagen.

Zufrieden ist ein schönes Wort, das kein sehr braucht, weil es nicht steuerbar ist, es sei denn, man vertraut ihm nicht. Zufrieden ist, wenn die meisten Stahlseile, die das Wesen in Vorstellungen verharren lassen, gekappt sind. Wenn man seine Stahlseile der steifen Wünsche, Vorstellungen und Bedingungen für das Erreichen von Glück gekappt hat. Was dann geschieht? Zufriedenheit wird Glück. Auge in Auge auf einem Level. Ein in sich ruhendes, ein ausgewogenes, ein bleibendes – zumindest für längere Zeit.

Es war eine sehr schöne Yogastunde. Am Ende lag ich im Shavasana, das wir zu Beginn der Stunde detailliert als Übung durchlebt haben (wow, wunderbar). Zufrieden. Es braucht nicht viel. Es geht weniger darum, etwas zu verlieren, als vielmehr, etwas aufzugeben. All das, was wegen Nichterfüllung unzufrieden macht. Ab auf den Sperrmüll damit. Solls der Teufel holen…