Nun. 2017. Letzte Aktionen.

Gestern Abend hatten wir das Glück, noch einmal Barbara und Norbert zu sehen. Adriana hat im Theater an der Ruhr das Bühnenbild zu HEILIG ABEND, ein Stück von Daniel Kehlmann in einer Inszenierung von Simone Thoma, entworfen. Wir hatten schon länger vor, das Theater an der Ruhr zu besuchen. Insbesondere, um den Mülheimer Peer Gynt zu sehen. Hat terminlich nicht hingehauen.

HEILIG ABEND hat geklappt. Kurzfristig. Von Essen über Land und die Autobahn. Mit Navi und Irrtümern, wie das Leben so ist. Weil ich Pünktlichkeit als Wertschätzung des Gegenüber sehe, sind wir zu früh losgefahren und letztlich hat es ungefähr hingehauen. Knappe Minuten zu spät. Die Freude groß. Dort saßen Barbara und Norbert im Foyer. Leuchtend. Norbert hat mir eine Papprolle in die Hand gedrückt. Zum Zuhause-Aufmachen.

Das Stück, die Inszenierung, das Bühnenbild, die Musik. Es ist ein mittelgroßes Theater. Man sitzt auf einer Empore und erlebt das Geschehen von oben, es sei denn, man sitzt wie ein Teil des Publikums direkt links und rechts am Bühnenrand. Es ging um ein Verhör, eine Bombe, die Ungerechtigkeit der Welt, den versunkenen Gedanken der Revolution und die Facetten der Zwischenmenschlichkeit. Adriana hat als Verhörsituation eine Kirche geschaffen. Mit Bänken, einem Altar in Form eines Opfertisches und einem Taufbecken.

In den Hauptrollen Dagmar Geppert und Steffen Reuber. Begleitet durch Peter Kapusta. 90 Minuten Verhör, zusätzlich begleitet durch eine Sanduhr. Und die Frage im Raum: Ist die verhörte Philosophie-Professorin eine Terroristin und Bombenlegerin? Geht sie so weit, an Heiligabend irgendetwas in die Luft zu sprengen, um etwas gegen die sich auftuende Armut-Wohlstands-Kluft der Welt zu tun? Ein Zeichen zu setzen?

Zunächst habe ich es nicht geglaubt. Eine Farce. Ein saufender, geschiedener Kriminalbeamter mit Hang zu philosophischen Fragen: „Wenn niemand sieht, dass ein Baum fällt, fällt er dann?“

Zu Beginn wechselt sie das Kleid, schlüpft in das Büßergewand. Die Kirche erlaubt das Spiel mit Klischees. Die Sünde im Raum. Wer frei von Schuld ist, werfe den ersten Stein. Die Drohung, Waterbording einzusetzen. Die Inszenierung des hochnotpeinlichen Verhörs auf dem Altar. Sie in Unterwäsche, er mit gewaschenen Händen sie abtastend. Eine Untersuchung. Heilige oder Hure. Ist sie Maria oder Maria Magdalena? Ist sie die Professorin oder Bombenlegerin.

Die Zeit läuft ab. Die staatlichen Organe der Demokratie stehen unter Druck. Was zählt? Den Rechtsstaat wahren, die Medien mit PR füttern, einfach nur gnadenlos sein?

Ein intensives Spiel auf dieser Bühne, ein Umeinanderkreisen. Man weiß, das beide ihre Mittel einsetzen. Es entstehen wunderschöne Bilder, die durch einen wunderbaren Klang- und Musikteppich begleitet werden. Man kann sich sattsehen. An den Figuren, die sich entfalten. Das sich Reinwaschen des nackten Kommissars im Taufbecken. Johannes der Täufer.

Die Zeit läuft ab. Am Ende das Läuten der Glocken zur Nachmette. Der Heiland ist geboren, der alle Schuld auf sich nimmt. Wurde die Bombe gezündet? Ich weiß es nicht. Aber sicherlich wäre nach 2017 Jahren ein weiterer Heiland nötig, die neue Schuld und in dieser Zeit auch all die Schulden der Menschheit gegenüber einander und den Mitspielern und Größen des Planeten auf sich zu nehmen.

Ein bildstarker, intensiver Theaterabend in einem besonderen Theater. Lohnt sich.

Und dann?

CAFÉ GRAEFEN. Duisburg. Heritage. Norbert. Der Barkeeper und Besitzer konnte gar nicht mehr von ihm lassen. Weitere schöne Bilder. Das GRAEFEN ist eine Kunstkneipe. Gestaltet von Eckart Graefen. So muss eine Bar sein. Verrucht, mit Geschichte, Nikotin in den Ritzen, der Boden alkoholdurchsogen. Ein Ort, der die Gesetze des Alltags aussetzt. Die Grenzen der Vernunft ausloten. Reden. Lachen. Den anderen Blick auf die Welt richten. Ich liebe das. Ich liebe das Ruhrgebiet. Duisburg, Essen, Mülheim.

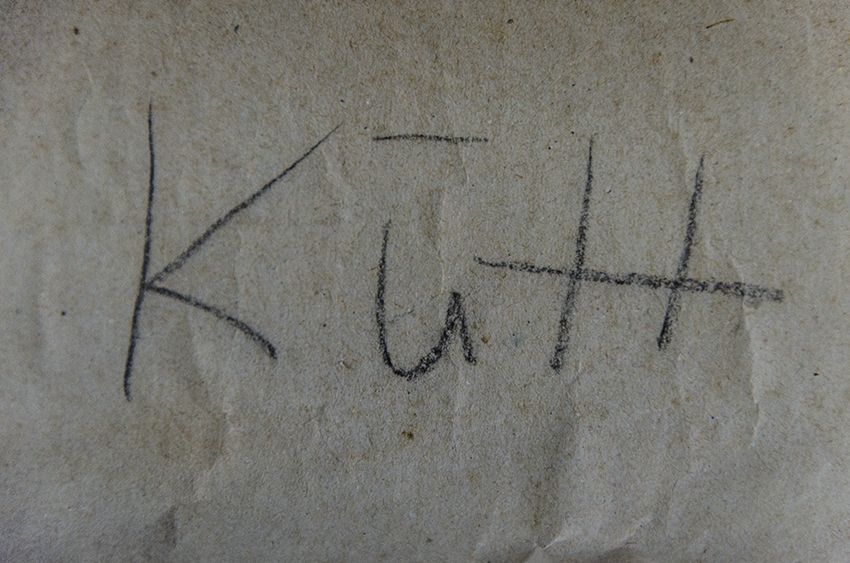

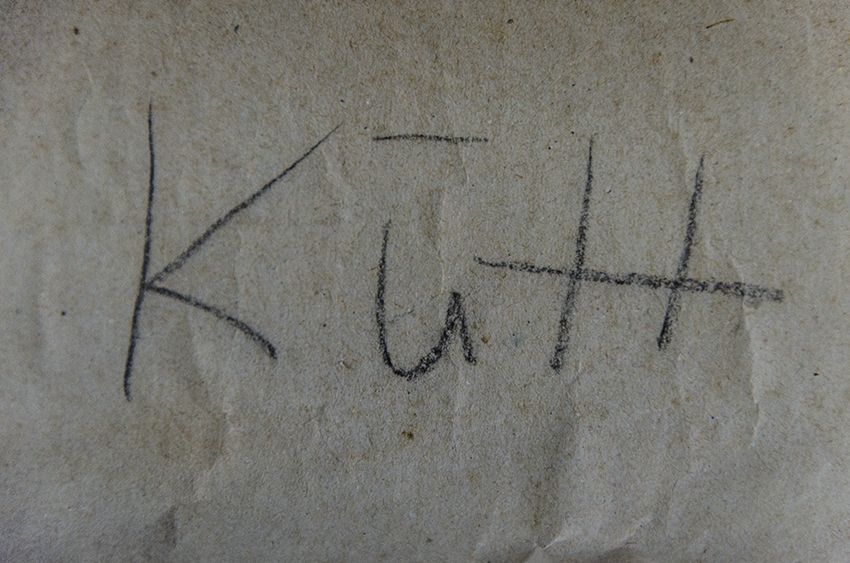

Und so freue ich mich, am Ende des Jahres hier gewesen zu sein. Nur zum Feiern rausgehen. Zuhause habe ich dann Norberts Rolle geöffnet. Er hat mir die Kuh geschenkt. Liebster, danke. Wenn man ein Kunstwerk geschenkt bekommt, hat das nichts mit Materie zu tun. Alles, was man sieht, ist etwas anderes. In diesem Falle Freundschaft, Respekt, Wertschätzung, Liebe und das Wissen, in dieser Welt in wesentlichen Teilen gleich zu schwingen.

Ich freue mich auf 2018 und Barbara und Norbert und Schachten & Ackern und neue Wiedersehen und diese reiche Welt. Gestern Abend hat mein Herz berührt. Ein Zustand, den ich sehr mag. Das ist pure Droge. Menschen können sich gegenseitig im positiven Sinne abschießen und fliegen lassen. Ich bin ein Flieger. Ich grüße euch alle und die Sonne und wünsche euch beste Zeiten immer und überhaupt.