Salomon, Jim Richter 2007 (Rügen, Nosbach)

Gestern habe ich einen Kunsttag eingelegt, beziehungsweise eine Kunstnacht. David und ich haben uns in die Kölner Museumsnacht gestürzt. Irre. Stundenlang Kunst, Kunst, Kunst. Köln gehört, was Kunst betrifft, zu den Metropolen der Welt. So viele große, bedeutende Museen. Ich bin im Museum Ludwig gestartet, während David noch auf einer Party war. Für 15 € bekam ich ein Bändchen um den Arm, das mir freien Zugang zu fast allen Museen der Stadt verschaffte.

So viele Menschen haben sich mit mir in diese Nacht gestürzt. Ein Tohuwabohu. Teils kam es mir vor, als stiegen die Menschen aus den Bildern und Wänden. Trotz der vielen Leute nirgends Genervtheit. Eher Fröhlichkeit. Alle gut drauf. Alle interessiert, fasziniert. Im Museum Ludwig bin ich im Keller gestartet, in meinem Lieblingsraum. Dort, wo Jasper Johns Amerikafahne hängt. Die Pop-Art Abteilung. Warhol, Roy Lichtenstein, Rauschenberg. Nebenan neue Videokunst. Schräge Blicke in die Gegenwart oder gerade Blicke in eine schräge Gegenwart? Männer zerstören ein Klavier mit Axt und Hammer. Männer in weißen Hemden. Das Klavier schreit, bis die letzte Saite gerissen ist. Menschen stehen drum herum. Schauen zu. Ein Vater und ein Sohn. Experimente.

Aus dem Keller nach oben zu A.R. Penck. “Ich in Deutschland (West)” aus dem Jahr 1984. Sechs mal zwölf Meter groß, in 35 Stunden am Stück gemalt. Danach ein Blick in die französische Boheme. Picasso in Paris. Fotos. Zeitzeugen. Bilder zu den Vorstellungen, die ich bislang zum Leben am Montmartre Anfang des letzten Jahrhunderts hatte. Weiter durch die Räume. Fotografien aus Japan. Und dann mein Highlight. Ein aufgeschnittener Sternmotor. Kolben und Ventile heben und senken sich, treiben eine Achse an, ein Kontergewicht. Eine Gebetsmühle, ein automatisierter Rosenkrank. Aus einem Lautsprecher strömen Kirchenklänge: Vater unser, Maria, gebenedeit…

Kann mich kaum losreißen. Gehe dann doch Richtung Wallraf-Richartz-Museum. Hatte ich bislang noch nicht besucht. Dort treffe ich David, der in Paris gelebt und gemalt hat, der in Tokio gelebt hat, dessen Bilder beeindrucken. Ihr könnt sie euch hier auf Flickr ansehen. David verbringt hier viel Zeit. Er führt mich durch die Räume – zu Rembrandt, Rubens, Monet, Much. Er sagt mir was zu den Maltechniken, zu den Perspektiven, zum Licht. Vor einem Monet aus dem Jahr 1915, die Seerosen haben sich allmählich diffus in die Moderne hin aufgelöst, sie sind nur noch angedeutet, dafür sind die Pinselstriche fest, überzeugt, dynamisch. Malen während des ersten Weltkriegs. David erzählt von der Orangerie in Paris, nahe des Louvres, für die Monet speziell Bilder gemalt hat. Jetzt erst einmal Köln. In den Keller des Museums – die Ausstellung “Auf Leben und Tod”. Fotografie des 20. Jahrhunderts gemischt mit Meisterwerken der europäischen Malerei. Ein junger, schöner Mann in moderner, weißer Unterhose. Bart, lange Haare nach hinten gekämmt. Trainierter Body, Sixpack. Der Oberkörper voller Narben. Wie von Stichwunden. Ein moderner Heiliger neben einem alten Heiligen. Zeiten treffen sich. Welche Bedeutung Kunst doch hat. Und wir leben unser Leben und nehmen uns kaum Zeit, sie wahrzunehmen. Wie wichtig Kunst ist und wie oft sie herablassend belächelt wird. Würde es nicht die utopischen Preise für einzelne Werke geben, wie ernst würde Kunst dann genommen?

Es geht auf Mitternacht zu. Zwei Häuser noch. Das neue Rautenstrauch-Joest-Museum, das mir überhaupt nicht gefällt. Kulturen der Welt. In meinen Augen präsentiert wie in einem Flagship-Store. Zwischen Kulissen, gewollten Inszenierungen. Fotos afrikanischer Stämme in weiß lackierten Barock-Dekorahmen. Zu viel Tütü. Arabesken. Die Kleidung eines Sioux-Häuptlings hinter Glas. Wie neu. Kein Fleck. Fehlt nur das Preisschild. Nicht mein Museum. Wir gehen noch ins Museum für angewandte Kunst. Schauen uns das Design vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis heute an. Bauhaus. Le Corbusier. Mies van der Rohe. Gropius. Bis hin zum iMAC. Kann nichts mehr aufnehmen. Wir machen uns auf den Weg, am Dom vorbei über die Eisenbahnbrücke mit den vielen Vorhängeschlössern, die Verliebte angebracht haben (die Schlüssel landen im Rhein) bis zum Messegelände. Dort steht mein Auto. Bringe David nach Overath und eine Polizeikontrolle hinter mich und falle spät in der Nacht ins Bett. Träume gut.

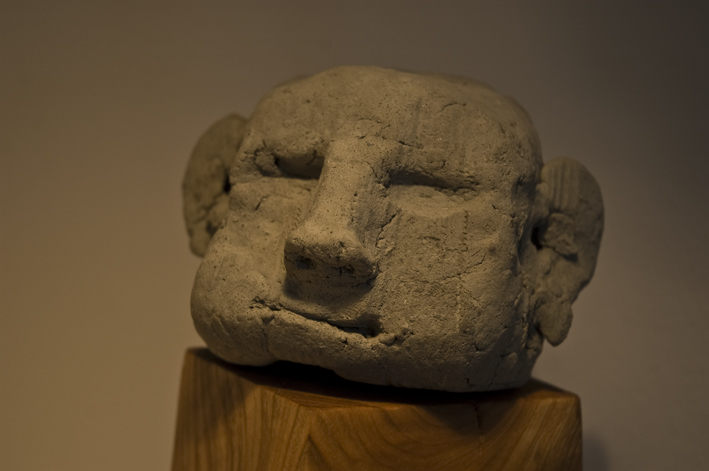

Heute Morgen dann präsentiert mir Jim den Holzsockel aus Kirsch. Wir hatten ihn letzte Woche beim Holzmachen für den Winter mit der Kreissäge zugeschnitten. Jim hat ihn glatt geschliffen, per Hand, und geölt. Ein Handschnmeichler. “Was soll ich damit machen?” Kunst. Sein Salomon, ein Lehmkopf, den er vor drei Jahren auf Rügen aus Lehm geformt hat. Der steht bei uns im Ofenzimmer. Ich sage ihm, der würde gut zu seinem Salomon passen. Als Sockel. Wir probieren es aus. Wunderbar. Darf ich ihn fotografieren und im Blog präsentieren? Passt zum Thema Kunst. O.K. Danke, Jim. Oben ist er. Mich beeindruckt er. Natürlich auch, weil er von Jim ist. Vor drei Jahren war Jim 10.

Euch eine schöne Woche. Vielleicht habe ich euch ein wenig Lust auf Kunst gemacht und ihr habt irgendwo ein Zeitfenster, euch mal wieder ein Museum anzusehen. Falls ja, wünsche ich euch überaus viel Spaß und Inspiration beim Museumsbesuch. Ciao.